- Inicio

- ⟩

- Ambiente y Naturaleza

- ⟩

- El riesgo de consumir alimentos contaminados con aflatoxinas

El riesgo de consumir alimentos contaminados con aflatoxinas

Estos compuestos tóxicos generados por hongos pueden afectar la salud humana

21-07-2025

Por Consuelo Doddoli, Ciencia UNAM-DGDC

Por lo general, cuando hablamos de hongos, se nos vienen a la mente los champiñones que consumimos en la comida. Sin embargo, estos solo son una pequeña parte de la enorme diversidad que conforma el reino Fungi, que incluye a las setas, las levaduras y los mohos, también conocidos como microhongos filamentosos, entre otros.

Estos microorganismos son muy importantes en la naturaleza, ya que son los responsables de descomponer desechos y redistribuir sus componentes en los ecosistemas terrestres aunque muchos de ellos son patógenos o parásitos de plantas y animales.

Los seres humanos utilizamos sus propiedades para elaborar quesos y bebidas alcohólicas como la cerveza. Además, gracias a su poder descomponedor podemos mantener a raya a las bacterias, lo que nos ha permitido fabricar antibióticos.

Sin embargo, varias especies de hongos, como los mohos, producen una gran variedad de compuestos tóxicos, conocidos como micotoxinas que pueden afectar a la salud humana y animal, asegura el doctor Francisco Javier Espinosa García, investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM.

El doctor Espinosa explica que para los hongos, estas sustancias son beneficiosas, ya que les permite asegurar su comida, excluir a sus competidores y protegerse de sus depredadores. En cambio, desde el punto de vista de los humanos, estas sustancias son toxinas que contaminan los alimentos; se producen cuando hay condiciones adecuadas para cierto tipo de hongos.

¿Quién las descubrió?

Las micotoxinas llamadas aflatoxinas fueron detectadas por primera vez en 1962 cuando, cerca de Londres, en Inglaterra, alrededor de 100,000 pavos murieron por una enfermedad desconocida hasta entonces, después de haber sido alimentados con harina de cacahuate importada de Brasil.

William Percy Blount, un científico veterinario realizó una intensa investigación tanto en el laboratorio como en el campo y obtuvo resultados que publicó un año después. Demostró una relación entre la toxicidad de los alimentos, la harina de cacahuate brasileña y la enfermedad.

Describió con mucha precisión los síntomas, especialmente los relacionados con lesiones en el hígado y descartó que la enfermedad pudiera ser de origen infeccioso. Blount concluyó que la causa era el envenenamiento, pero aún no se había identificado la sustancia que lo provocaba.

Más tarde, después de que la epidemia de pavos continuó al ser alimentados con harina de cacahuate de la misma compañía brasileña, un grupo de investigadores consideraron que este alimento era el principal sospechoso.

Los exámenes realizados a animales que habían muerto después de haberlo consumido revelaron lesiones graves en el hígado.

Diferentes estudios realizados a la harina de cacahuate utilizada en estos animales revelaron que era altamente venenosa, ya que contenía una toxina producida por la contaminación de moho. Además, pruebas del laboratorio mostraron que el hongo conocido como Aspergillus flavus era el responsable de producirla, se le llamó aflatoxina. Después se comprobó que Aspergillus parasiticus también producía aflatoxinas.

Alimentados contaminados con aflatoxinas

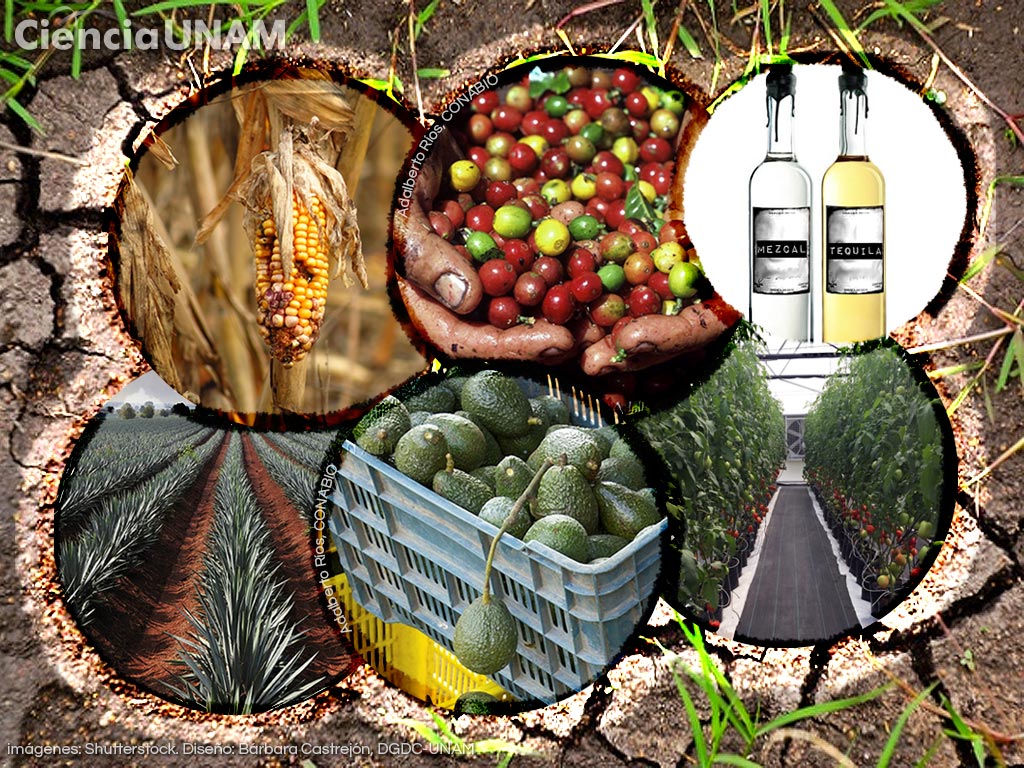

Estos compuestos tóxicos contaminan diferentes tipos de alimentos, entre ellos se encuentran los cereales como el maíz, el trigo, el arroz, por mencionar algunos. Además, se pueden encontrar en las nueces, cacahuates, pistaches, chiles y en los frutos secos, entre otros alimentos.

Requieren de humedad y altas temperaturas para su reproducción, por lo que son frecuentes en climas tropicales. Los alimentos se contaminan antes y después de la cosecha y en el almacenamiento. Las medidas de control inadecuadas favorecen la reproducción del hongo Aspergillus flavus, y por lo tanto, de las aflatoxinas.

Este tipo de hongo se propaga por medio del aire, suelo e insectos que lo diseminan y así llegan a los granos. No son visibles al ojo humano, tampoco tienen sabor ni olor.

Distintas pruebas han demostrado que las aflatoxinas son resistentes al calor, es decir, soportan procesos como la cocción, la nixtamalización, la ultrapasteurización y la fermentación, advierte el especialista.

Precisa que cuando las ingerimos a través de cualquier alimento, estas sustancias pueden almacenarse durante años en la grasa corporal y pueden liberarse de golpe cuando la grasa se consume por enfermedad o hambruna.

Y aunque aún no se conoce la razón, se ha visto que pueden provocar distintos problemas como mutaciones en nuestros genes; problemas de replicación del ADN; “envenenamiento” en el proceso de desintoxicación de realiza el hígado, incluso, interferir con nuestra microbiota intestinal.

Estas alteraciones provocan diferentes problemas de salud, principalmente algunos tipos de cáncer de hígado, páncreas y colorrectal.

Para reducir el riesgo de consumir alimentos contaminados con afloxinas, el doctor Francisco Javier Espinosa recomendó el almacenamiento de los alimentos en lugares secos y frescos, así como desechar las semillas que flotan en el agua al remojarlas (como frijol, lentejas o arroz).

Igualmente es importante evitar el consumo de productos en proceso de degradación o lácteos de ganado alimentado con forraje contaminado. Tortillas, pan, fresas, entre otros, cuando presentan un tipo de pelaje gris o puntos verdes y peludos hay que desecharlos.

También aquellos alimentos que tengan sabor a rancio, como algunos cacahuates. o con indicios de moho. No comer nueces u otros frutos secos que estén resecos o decolorados.

Todos estamos expuestos a consumir alguna cantidad de aflatoxinas sin que nos genere problemas serios de salud. Pero es importante evitar exponernos lo más posible en cantidades elevadas, advierte el investigador.

Publicaciones relacionadas

Suelos contaminados con hidrocarburos, riesgo para la salud humana

¿Qué significa el riesgo de cáncer por comer carne?

¿Consumir o exportar? Seguridad alimentaria en tiempos de cambio climático