- Inicio

- ⟩

- Ambiente y Naturaleza

- ⟩

- Obtener información genómica de un mamut como si estuviera “vivo” ¿para qué?

Obtener información genómica de un mamut como si estuviera “vivo” ¿para qué?

Recuento de la reconstrucción del genoma en 3D de un mamut de hace 52 mil años

25-04-2025

Por Isaac Torres Cruz, Ciencia UNAM-DGDC

En los primeros años de su investigación en Copenhague, Marcela recolectaba muestras de lobos, gatos y venados antiguos, los cuales habían sido momificados, deshidratados o conservados en museos. Aún no se lo imaginaba, pero la información de ADN antiguo que buscaba modelar necesitaría de un mamífero mucho más grande: un mamut.

Hace alrededor de una década, Marcela Sandoval Velasco –actualmente investigadora del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM– llevaba a cabo sus estudios de posgrado con Tom Gilber, prestigiado investigador en paleogenómica de la Universidad de Copenhague.

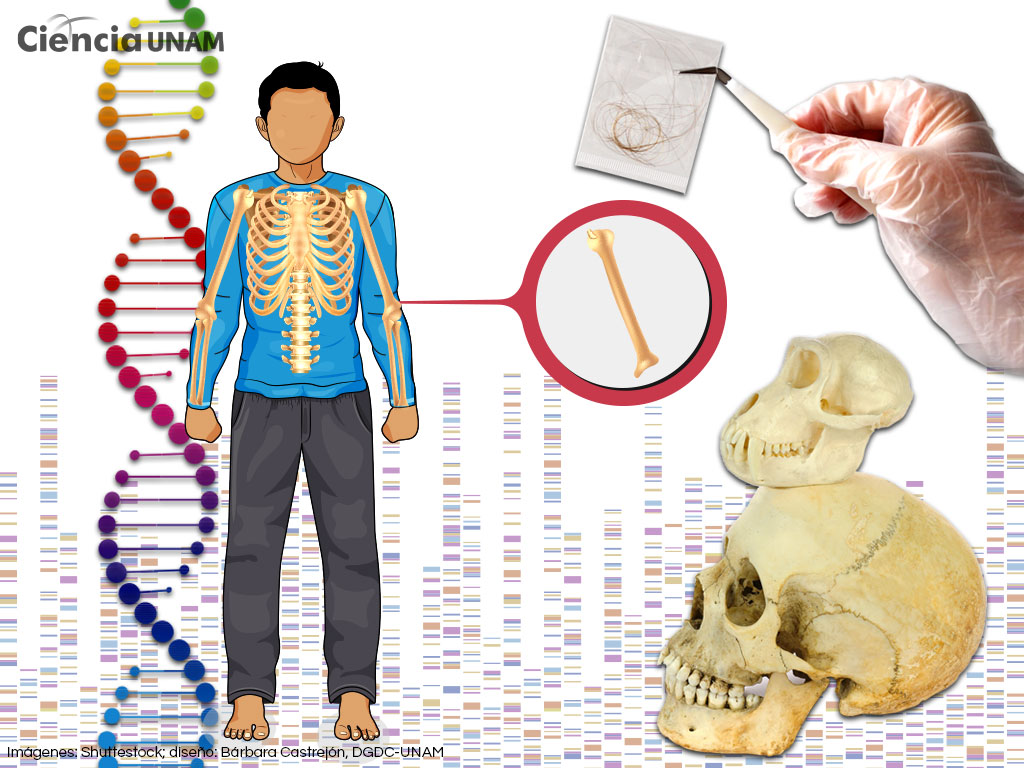

Su misión era buscar en esos animales disecados pistas sobre qué tipo de preservación era mejor para obtener información genómica antigua viable para reconstruir ADN antiguo, el cual no se preserva al igual que el pelaje o sonrisa de algunos de esos peludos perpetuos en los museos de historia natural.

Fueron años de prueba y error de los experimentos en Copenhague, no obstante, poco después se sumó un grupo de investigación del Baylor College of Medicine de Houston, que usaba una técnica de análisis llamada Hi-C, la cual captura la conformación de cromatina, con la que es posible recuperar la estructura 3D del genoma, pero que no lo llevaba a cabo con muestras degradadas y fósiles.

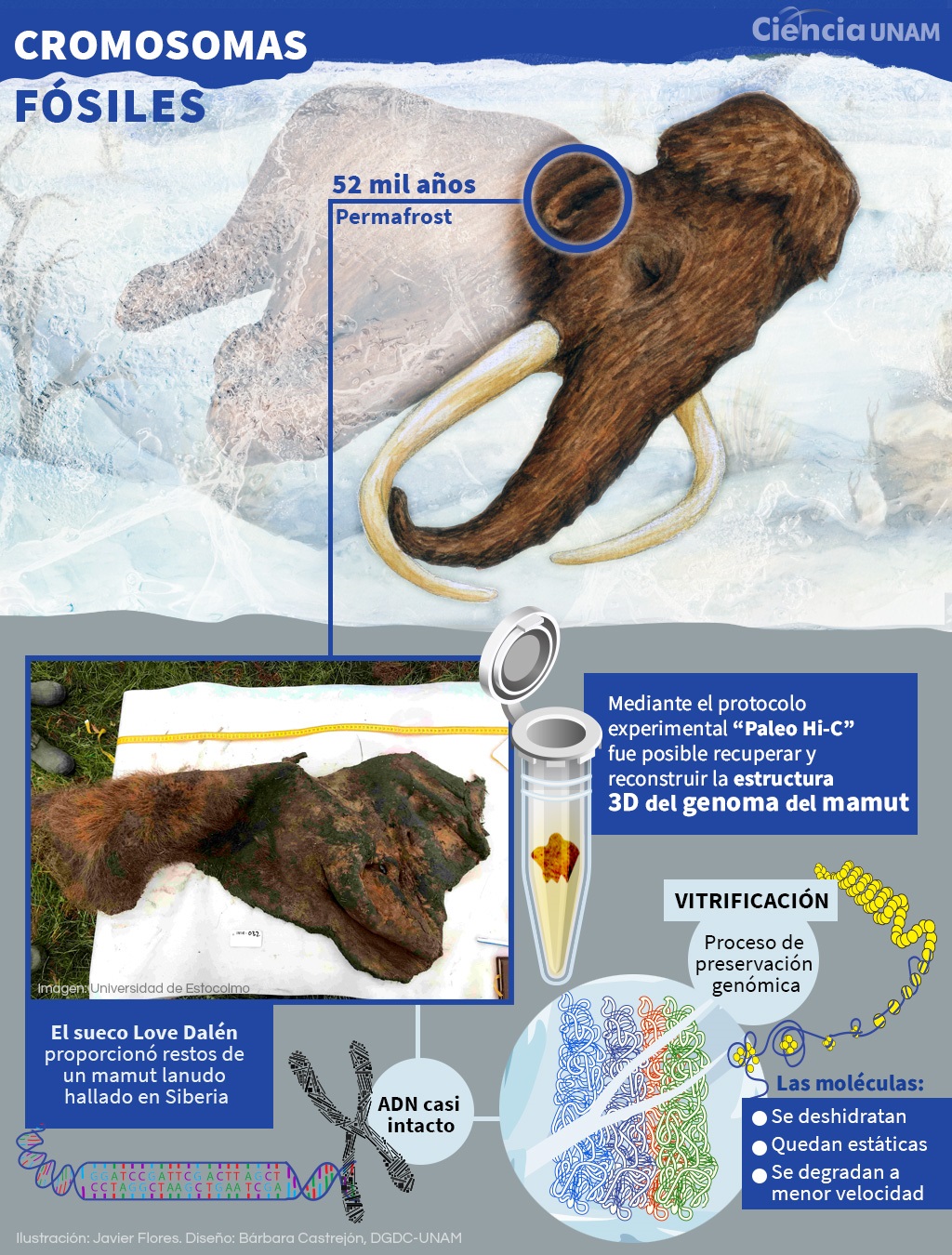

El grupo danés, al cual pertenecía la mexicana, combinó esta novedosa herramienta con la información y técnicas que se utilizan en paleogenómica –encargada de estudiar el ADN de especies extintas para la reconstrucción de sus genomas– para obtener una nueva ventana al pasado. Lo llamaron “Paleo Hi-C”.

Para utilizar tan poderosa herramienta, se necesitaba una prueba de fuego, una que calentara un poco la era del hielo pleistocénica.

En 2018, el explorador y científico sueco Love Dalén –un verdadero entusiasta de los mamuts como podrás ver en su foto de perfil de X– proporcionó al grupo muestras de un mamut lanudo hallado en muy buenas condiciones en Siberia, que datan de hace 52 mil años. Tenían una preservación magnífica y valía la pena en el protocolo experimental con el “Paleo Hi-C”, relata Sandoval a Ciencia UNAM.

Hicieron los experimentos, generaron los datos y ¡eureka!, “empezamos a recuperar información suficiente para reconstruir lo que llamamos en el artículo ‘cromosomas fósiles’”.

Sandoval se refiere al artículo “La arquitectura tridimensional del genoma persiste en una muestra de piel de mamut lanudo de 52.000 años de antigüedad”, publicado en julio del 2024 en la revista Cell, del cual ella es autora principal y donde se detallan los resultados de un impresionante hallazgo: ahora los científicos tienen una herramienta con la que pueden obtener esta estructura 3D del genoma en especies fósiles y saber cómo funcionaban e interactuaban sus genes antes de extinguirse.

Este nivel de detalle sólo se había podido lograr con información genética “fresca”, de especies vivas y no extintas, dada su degradación a través del tiempo.

En palabras de la científica, este avance abre nuevas fronteras en la paleogenómica, empuja los límites del campo una vez más, lo que permite el estudio de la estructura y la función de los cromosomas en 3D en especies extintas y/o especies para las que no se pueden recuperar fácilmente muestras frescas o ADN muy bien conservado.

Establece así un precedente para futuras investigaciones sobre el ADN antiguo y la museomía —dice— lo que permite a los científicos explorar la organización genómica y la regulación genética.

“Es un logro monumental que representa una convergencia de tecnologías y metodologías de vanguardia, que proporciona conocimientos sin precedentes y un nuevo y emocionante potencial para el estudio de la genómica antigua y la historia evolutiva”.

Pero esta técnica no es únicamente para analizar mamuts lanudos de hace 52 mil años ni fauna del Pleistoceno, puntualiza la académica, puesto que permitirá estudiar especies presentes en la Tierra, pero de las que es difícil recuperar muestras frescas y ADN de alta calidad, que son muchas, debido a que su medio ambiente está cada vez más degradado.

Además, con el desarrollo de las adecuaciones necesarias, abre la puerta para realizar estudios de cualquier organismo resguardado en colecciones de museos.

Para entender cómo se mantuvo este proceso de preservación genómica, los científicos hallaron en el fenómeno llamado “vitrificación” la mejor explicación. En éste, las moléculas de deshidratan de una manera en que todo se queda como petrificado, se degradan a menor velocidad y quedan estáticas, en este caso 52 mil años, dice Sandoval.

- El descubrimiento de la estructura 3D de los cromosomas antiguos mejora significativamente nuestra comprensión de la composición genética de la especie. Esta información permite una reconstrucción más precisa del genoma del mamut.

¿Desextinción?

Vale la pena aclarar que toda esta investigación no busca revivir mamuts ni especies extintas –algunos medios o agencias dieron a conocer la noticia de manera errada con títulos como “Desextinción: reconstruyen en 3D genoma de un mamut lanudo”.

Pero esto no parece algo ético para este grupo, como expresa Sandoval, lo cual no significa que no haya quienes sí van en ese camino.

Ya en 2025, se dio a conocer que Colossal Biosciences ha asegurado su financiamiento para seguir su investigación en la búsqueda de “desextinguir” al mamut lanudo.

Sandoval señala que los estudios que realizó con sus colaboradores nunca tuvieron en mente la resurrección de esta o ninguna especie.

“No soy partidaria de que la ciencia se utilice para ello, menos en una especie extinta que no sobreviviría a las condiciones presentes, es absurdo; hay muchas opiniones y razonamientos a favor y en contra, hay quienes sí lo buscan”. Por el contrario — enfatiza— lo que debería ocupar a la investigación es preservar la biodiversidad que tenemos y usar la ciencia generada para entender el pasado y evitar futuras extinciones.

Publicaciones relacionadas

Coronavirus ¿Qué son los Residuos Infecciosos y cómo deben tratarse para no generar riesgos?

La genética como herramienta para explicar la variabilidad humana

Plantas medicinales como tratamiento para enfermedades gastrointestinales