- Inicio

- ⟩

- Tecnología

- ⟩

- Innovación en el diseño de prótesis inteligentes

Innovación en el diseño de prótesis inteligentes

Diseños en desarrollo en el Departamento de Ingeniería Mecatrónica, Facultad de Ingeniería, UNAM. Imagen: Erika López.

03-11-2014

Por María Luisa Santillán, DGDC-UNAM

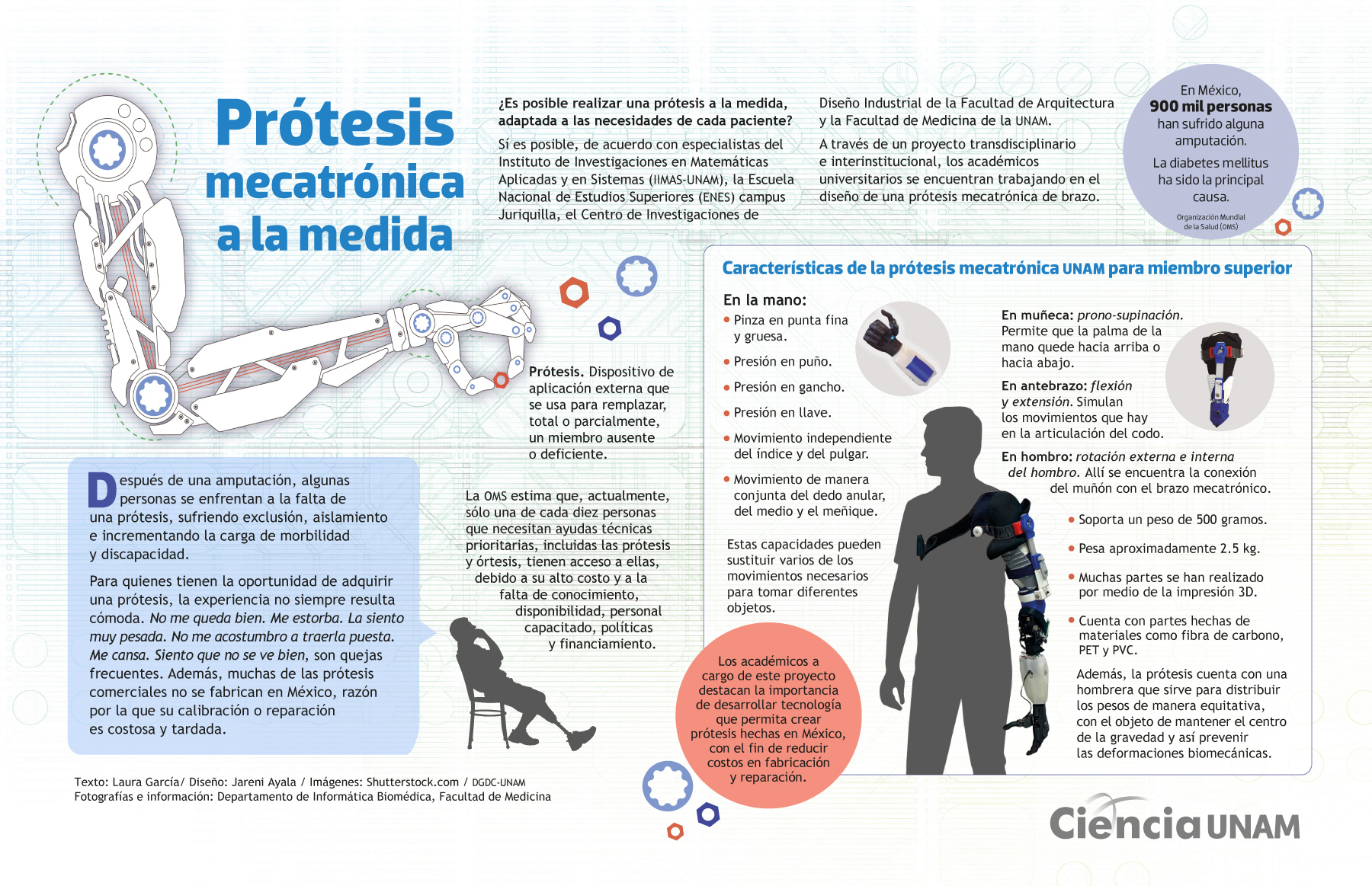

La pérdida de un brazo o una pierna siempre ocasiona que el individuo vea limitada su capacidad de movimiento y de acción. Enfermedades como la diabetes, las causas congénitas, los accidentes viales o de trabajo, e incluso, las guerras son solo algunos de los factores por los que una persona puede perder una de sus extremidades.

Países como Estados Unidos han impulsado la investigación en diseño de prótesis debido a los constantes conflictos bélicos en los que participa y al número de estadounidenses que regresan a sus casas después de haber perdido un brazo o una pierna. En México, una de las principales causas de amputación de miembro inferior son las enfermedades como el pie diabético.

Hace varios años, cuando una persona perdía un brazo lo único que existía en el mercado eran prótesis mecánicas que limitaban mucho el movimiento, las cuales fueron las más comunes durante mucho tiempo. La manera de activarlas era cuando la persona, que la lleva colocada con un arnés a los hombros, movía estos y jalaba unos chicotes que le permitían la apertura y cierre de una pinza.

Además de éstas, también existen las prótesis mioeléctricas que se basan en la lectura de las señales eléctricas que manda el cerebro a los músculos. Cuando dichas señales se mandan al muñón del amputado se pueden leer con electrodos, se procesan y se permite el movimiento. Uno de sus inconvenientes es que son muy caras, pues se calcula que su costo es de alrededor de 40 mil dólares.

Ante este panorama, el grupo de investigación encabezado por el doctor Jesús Manuel Dorador González, jefe del Departamento de Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, empezó a trabajar aproximadamente hace una década en el diseño de una prótesis de miembro superior, que fuera capaz de mover los dedos en forma independiente, lo cual en ese momento no existía.

Desde entonces, se han hecho siete u ocho modelos distintos de manos mecatrónicas, capaces de mover los dedos en forma independiente y se han probado distintos medios para activar estos dedos; uno ha sido a través de señales mioeléctricas y otro por reconocimiento de voz.

Con el sistema de voz, el cual de acuerdo con el investigador es el más prometedor, es posible darle una instrucción a la prótesis para que realice la acción que se le solicita. En la actualidad también en la Facultad de Ingeniería se trabaja en que la prótesis sólo reconozca la voz del usuario.

“Existen prótesis comerciales que mueven los dedos en forma independiente, pero todavía falta que los controlen en forma independiente, es decir, uno le da la instrucción a la mano de que se cierre y se cierran todos los dedos como si fuera una pinza. El control independiente es un pendiente que hay y nosotros seguimos trabajando en ello”, puntualizó el investigador.

Lo ideal es que una prótesis de mano no exceda los 500 gramos de peso y la de brazo completo no sobrepase los dos kilos. Actualmente este grupo se encuentra en la fase de convertir las manos robóticas en manos protésicas. En ambas el movimiento es el mismo, la diferencia es que las primeras pueden conectarse a la corriente eléctrica y las segundas necesitan baterías. El problema es que no existen en el mundo baterías que duren muchas horas, por lo que los universitarios prueban distintos sistemas para optimizar su funcionamiento y ahorrar energía.

Sockets y sistemas de entrenamiento

A la par del diseño de prótesis, el investigador Dorador González diseñó un socket autoajustable para prótesis de pierna, el cual se adapta a las variaciones volumétricas del muñón. Normalmente un usuario de este tipo de prótesis requiere de un socket que se le realiza a la medida del muñón, pero al ser éste una parte del cuerpo que ya no está haciendo ejercicio es común que la persona suba o baje de peso y termina por ya no quedarle dicho socket.

De esta manera, los investigadores de la Facultad de Ingeniería crearon un socket autoajustable para pierna a base de bolsas que se inflan y se desinflan con aire. Este sistema se ajusta al tamaño del muñón y a las variaciones de volumen, temperatura y humedad de la persona.

En el caso del brazo, crearon un socket ajustable al tamaño del muñón, que le permite sujetar la prótesis con buena fuerza sin causar daños en el muñón de la persona. El material con que están hechos ambos sockets es hipoalergénico y no existe ningún problema si están en contacto directo con la piel.

Como parte de esta línea de investigación en prótesis también diseñaron un sistema para entrenamiento basado en señales mioeléctricas. Fue creado inicialmente para saber qué personas son candidatas a prótesis mioeléctricas, por lo que a través de electrodos se leen estas señales y entrena a las personas en el uso de dicho tipo de prótesis.

“Una vez que lo hicimos nos dimos cuenta que tenía otras posibilidades, como por ejemplo en rehabilitación. Cuando una persona se rompe un brazo y está enyesada uno o dos meses, al quitarle el yeso el médico la pone a hacer algunos ejercicios, a veces los pacientes dicen que les duele y este sistema nos permite ver si se está curando o se está lastimando”, agregó.

Cabe señalar que los desarrollos descritos, están protegidos por medio de patentes y registros de desarrollo intelectual, las cuales son propiedad de la UNAM. El investigador Dorador aclaró que en la Universidad no fabrican prótesis ni rehabilitan gente, sino que solo hacen el diseño de los dispositivos para después transferir la tecnología a los protesistas y ortesistas, quienes son lo que finalmente los pueden hacer llegar a la población que los necesite.

Publicaciones relacionadas

Lentes inteligentes

Innovación tecnológica para crear mejores bioplásticos

INFOGRAFÍA: Proyecto Prótesis Mecatrónica